Гений места

|

| Помпеи. Дом Веттиев. Гений места и лары |

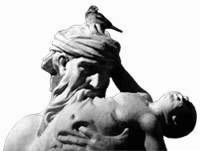

Крылатое выражение genius loci, которое в Древнем Риме означало "дух-покровитель места", чаще всего применялось именно к пейзажу. На фресках домашних святилищ можно видеть две ипостаси этого духа: человеческая фигура, совершающая обряды, и змея, ползущая к алтарю. Змея в античной культуре – символ подземного (нередко и водного) мира. Вылезающее из земных расселин существо воспринималось как древний хозяин обитаемого им места. Римские авторы упоминают о гении места в одном ряду с мифическими существами дикого и домашнего мира: "Затем воздвигни алтарь из дерна и призови Фавнов и Ларов и гениев места к зеленой пище".

Франческо Петрарка, живший в XIV веке, еще до возникновения садовой культуры Ренессанса, рассказывал, что вдохновение, "гений места" посещает его на двух лужайках загородного имения: одна "тенистая, пригодная только для занятий и посвященная нашему богу Аполлону"; другая, заросшая виноградом, расположена посередине реки. Английский поэт XVIII столетия Александр Поуп в "Послании к лорду Берлингтону" упоминает "гений места" как настроение пейзажа, его изначальный характер:

Пусть гений места даст тебе совет;

Тот, кто потока направляет след,

Иль гордый холм поднимет до небес,

Иль обратит в театр уступов дольних срез;

Мелькнет в селе, займет полян широкий вид,

Соединит леса, а краски оттенит;

То разорвет, а то направит линий строй,

Художник рощ твоих, работ твоих герой.

Перевод Б. Соколова

|

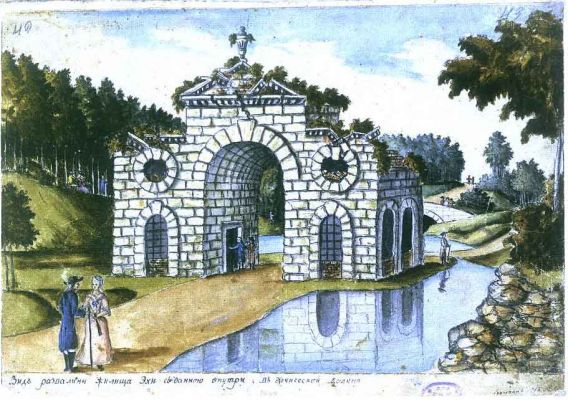

| Богородицк. Вид развалин жилища Эхи. Акварель А. Болотова |

Русский садовод Андрей Тимофеевич Болотов, работая в парке великокняжеского имения Богородицк, облюбовал низину, в которой слышно было сильное эхо. И он решил сделать гением места придуманную им героиню по имени "Эха", украсив "Эхоническую долину"развалинами "жилища Эхи".

|

| Веймар. Парк Ильм. Алтарь с надписью: Гению сего места |

Иногда садовый гений места принимал зримый облик. В веймарском парке Ильм, устроенном при участии Гете, стоит круглый античный алтарь, обвитый огромной мраморной змеей. Это дух-властитель, поднявшийся из земли и поедающий жертвенный хлебец. О римских обрядах напоминает и надпись на алтаре: "Гению сего места".

|  |

| Царское Село. Памятник Гению места. Реконструкция 1990-х годов |

Мистическое значение слова "гений" угасло вместе с живым подражанием античной культуре. Воспитанники царскосельского Лицея первого выпуска, продолжая древнюю традицию, поставили в саду плиту с надписью "Гению места". Через много лет ее возобновили, и это вызвало вопросы — на каком основании здесь поставлен памятник Пушкину... "Директор лицея, Броневский, успокоил высшее начальство, объяснив, что к Пушкину памятник не имеет никакого отношения. Доска осталась на месте и при переводе лицея в Петербург была увезена и поставлена там в лицейском саду".

Историю с "гением места" вспомнил Иннокентий Анненский на закладке царскосельского памятника поэту:

Есть старое лицейское предание, что еще при Энгельгардте был возле Лицея поставлен дерновый памятник кубической формы с белой мраморной доской: на доске золотыми буквами вырезана была надпись Genio loci - т. е. гению-хранителю. Имя Пушкина как-то само собой приурочилось потом к этому местному памятнику, и царскосельские лицеисты окружали свой палладиум благоговением. Прошло без малого 30 лет, Лицей перевели в Петербург, и куда девался памятник, я не знаю. Но истинный гений-хранитель наших садов не мог их покинуть, и вчера мы положили первый камень для его царскосельского памятника. Под резцом художника образ поэта уже воплотился, и скоро, молодой и задумчивый от наплыва еще неясных творческих мыслей, Пушкин снова будет глядеть на свои любимые сады, а мы, любуясь им, с нежной гордостью повторять: "Он между нами жил".

|  |

| Царское Село. Памятник Пушкину. Скульптор Р. Бах. Открытка начала ХХ в. |

Ощущение того, что Пушкин не просто был гением, но и стал "гением" Царского Села в изначальном, античном смысле, выражено и в стихотворении Анненского "Бронзовый поэт". В ночи он превращается в живого и веселого Пушкина-лицеиста.

...На бледном куполе погасли облака,

И ночь уже идет сквозь черные вершины...

И стали - и скамья и человек на ней

В недвижном сумраке тяжеле и страшней.

Не шевелись - сейчас гвоздики засверкают,

Воздушные кусты сольются и растают,

И бронзовый поэт, стряхнув дремоты гнет,

С подставки на траву росистую спрыгнёт.

|  |

| Архангельское. Храм-памятник Екатерине II | Архангельское. Памятник Пушкину |

|  |

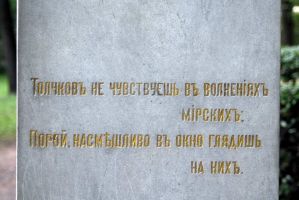

| Архангельское. Памятник Пушкину. Надпись Увижу сей дворец... | Архангельское. Памятник Пушкину. Надпись: Толчков не чувствуешь в волнениях мирских... |

|

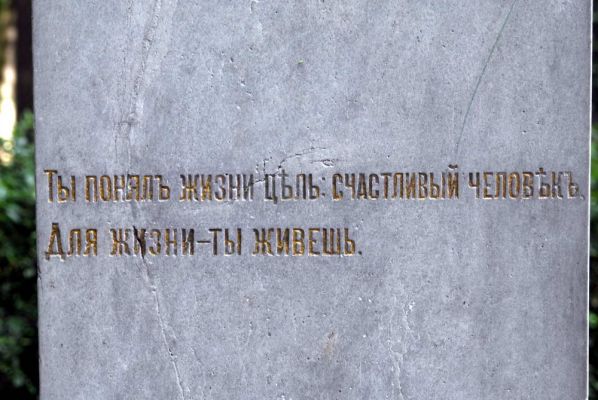

| Архангельское. Памятник Пушкину. Надпись: Ты понял жизни цель... |

Представление о гении места, восходящее к античности, в культуре Нового времени сливалось с представлением о "гении императора", высшем начале, олицетворяющем его особу. В Архангельском память о визите Екатерины II отмечена маленьким храмом, на фронтоне которого написано: "D. EKATERINAE." – "Божественной Екатерине". Пушкину же здесь посвящен бюст со стихами, написанными им после приезда в имение. В этом парке сошлись две традиции – подражание античному культу императора и духовный символ, "памятник нерукотворный".

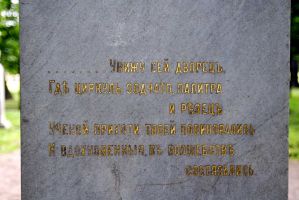

От северных оков освобождая мир,

Лишь только на поля, струясь, дохнет зефир,

Лишь только первая позеленеет липа,

К тебе, приветливый потомок Аристиппа,

К тебе явлюся я; увижу сей дворец,

Где циркуль зодчего, палитра и резец

Ученой прихоти твоей повиновались

И вдохновенные в волшебстве состязались.

Ты понял жизни цель: счастливый человек,

Для жизни ты живешь.

А. Пушкин. К вельможе

|

| Озеро Светлояр |

С пейзажным "гением места" связано и народное почитание святых и магических мест. В течение XIX века возник культ нижегородского озера Светлояр, которое считали местом исчезновения от вражеских глаз легендарного города Китежа. Туда тянулись толпы паломников, которые надеялись во сне увидеть Китеж и приобщиться к его благости.

|  |

| К. Горбатов. Китеж. 1913 | Озеро Светлояр. Богомолье |

На нашей памяти в России возник культ деревьев, пришедший из восточных стран. Возле увешанного ленточками развесистого дерева в Новом Иерусалиме монахи поместили надпись, взывающую к разуму прихожан. Но почитание этих деревьев – с явным преобладанием подростковых страстей и уклоном в любовную магию – принимает пышные и причудливые формы. Несмотря на охрану и ботаническую ценность, уникальное дерево гинкго в городском саду Таганрога увешано ленточками, а ограда исписана любовными признаниями.

|  |

| Таганрог. Городской сад. Дерево гинкго | Таганрог. Городской сад. Дерево гинкго и надписи |

|

| Таганрог. Городской сад. Дерево гинкго. Ограда |

С гением места связана традиция похорон в саду или на красивой видовой точке. Оставаясь в пейзаже навсегда, человек распространяет на него черты своей личности. Посетитель Коктебеля видит с одной стороны залива скалу с подобием профильного портрета Волошина ("...И на скале, замкнувшей зыбь залива, // Судьбой и ветрами изваян профиль мой"), с другой – вершину, на которой похоронен поэт.

|  |

| Вид на Коктебель и Карадаг от могилы Волошина | Таруса. Надгробие Борисова-Мусатова. Скульптор А. Матвеев |

Над излучиной Оки в Тарусе похоронен художник Виктор Борисов-Мусатов. Оба выбрали эти места сами, желая слиться с пейзажем. Вероятно, воспоминания о могиле Мусатова через много лет вызвали у другой тарусской жительницы, Марины Цветаевой, пожелание быть хотя бы условно, в литературной форме быть похороненной неподалеку, на староверческом кладбище.

|

| Таруса. Мемориальный камень. 1988 |

«Здесь хотела бы лежать Марина Цветаева».

Рассказ "Хлыстовки" был опубликован в 1961 году, и вскоре один из поклонников Цветаевой, киевский студент Семен Островский приехал в Тарусу, чтобы осуществить ее пожелание. Благодаря энтузиазму, которым он сумел заразить начальника каменоломни и рабочих, самодельный камень-памятник был установлен, но вскоре увезен и разбит. Страсти вокруг "самодеятельного камня" отразились в переписке Ариадны Эфрон:

В середине июля в Тарусу приехал некто Островский, студент-филолог Киевского ун-та, по велению сердца решивший установить камень с надписью «Здесь хотела бы лежать Марина Цветаева» - на маленьком участке над Окой, где похоронен Борисов-Мусатов. Островский получил разрешение исполкома, нашёл рабочих, высекших надпись и приваливших камень к месту; действовал он (...) без ведома кого бы то ни было из комиссии или хотя бы друзей мамы. Мои знакомые, увидавшие всю эту возню, дали мне телеграмму, я ответила телеграммой же, в к-ой написала, что считаю установление памятника без участия родных, знакомых и в обход комиссии – недопустимым. Работы прервали, памятник не установили, Островский уехал, (...) камень постоял у ограды мусатовского участка и на днях исчез – как и куда неизвестно.

...Считаете ли Вы возможным поддержать инициативу Островского, считаете ли Вы возможным установление камня-памятника в Тарусе (см. «Кирилловны») – конечно, соответствующим образом оформленного хорошим скульптором, с дополнительной надписью («М(арина) Ц(ветаева) – русский поэт – год рождения – смерти, жила в Тарусе с ... по ...» или что-то в этом роде). Если да, то м.б. приурочить к юбилейной дате – 70-летию в сент. этого года?

Я только что из Тарусы, провела там три дня, узнала историю во всех подробностях. Конечно и несомненно – Островский чудесный мальчик, вполне, весь, с головы до ног входящий в цветаевскую формулу «любовь есть действие», мне думается, что, когда соберём мнения всех членов комиссии по поводу его великолепной романтической затеи, надо будет написать ему от имени комиссии, т.е. суметь и осудить необдуманность затеи, и... поблагодарить его за неё. Мальчишка совершенно нищий, в обтрёпанных штанцах, всё сделал сам, голыми руками, - на стипендию – да тут не в деньгах дело! Сумел убедить исполком, сумел от директора каменоломни получить глыбу и транспорт, нашёл каменотёсов – всё в течение недели, под проливным дождём, движимый единственным стремлением выполнить волю... И мне, дочери, пришлось бороться с ним и побороть его. Всё это ужасно.

А. Эфрон – В. Орлову, 7 и 15 августа 1962 года

|  |

| Таруса. Б. Ахмадулина и А. Золотов на открытии памятника Цветаевой 18.10.06 | Таруса. Памятник Цветаевой. Скультор Б. Мессерер. 2006 |

Начинающий поэт Островский писал о скромности возвигаемого памятника: "Я знал, // Не монумент безмерный, // А просто камень должен стать. // Пожизненный, // А не посмертный. // Ведь здесь // Хотела б ты лежать". Через много лет его идея осуществилась руками "хороших скульпторов", но при этом утратила свою романтическую прелесть. На речном откосе, неподалеку от могилы Мусатова, с 1988 года стоит огромный гранитный камень с цветаевской строкой, подавляющий своим размером и блеском. А в центре городка по проекту Бориса Мессерера, супруга поэтессы Беллы Ахмадулиной, воздвигнут памятник Цветаевой высотой в два человеческих роста.

|  |

| Живерни. Сад Клода Моне | Живерни. Сад Клода Моне |

С представлением о "гении места" связано и восприятие пейзажей, вдохновлявших поэтов, живописцев, философов. Усадьба в Живерни связана не только с картинами, но и с личностью Клода Моне. Такими местами в России стали Пушкинские горы, "лермонтовские" Кисловодск и Тамань, блоковское Шахматово. Андрей Белый находил тончайшие соответствия между пейзажами мест, где рос и становился поэтом Александр Блок, и образами его стихов.

|

| Шахматово. Пейзаж у храма в Тараканове |

Меня поразило различие пейзажей под Крюковым и под Подсолнечной; один стиль пейзажа до Крюкова: стиль ковровых лугов, очень ровных, пересеченных лесами, всегда белоствольными, с малой неровностью почвы, с обилием деревень; от Поварова до Подсолнечной стиль изменяется: пейзажи становятся резче, красивей и явно дичают; лугов уже меньше; леса отовсюду (теперь их повырубили); больше гатей, оврагов и рытвин; деревни — беднее; их — меньше; уже не Московская, а Тверская губерния; Русью Тверской уже веет (Тверская же Русь — не Московская Русь) — тою Русью, которая подлинная и о которой А. А. так чудесно сказал:

О Русь моя, жена моя, до боли

Мне ясен долгий путь...

Здесь, в окрестностях Шахматова, что-то есть от поэзии Блока; и — даже: быть может, поэзия эта воистину шахматовская, взятая из окрестностей; встали горбины, зубчатые лесом; напружились почвы и врезались зори:

И вдоль вершин зубчатых леса

Засветит брачная заря.

Обилие хмурых горбин и болот с очень многими окнами, куда можно кануть — пойдешь прогуляться, и канешь в окошко, — все это вплотную обстало усадьбу, где вырос А. А. ; здесь — водится нечисть; здесь — попик болотный на кочке кощунственно молится за "лягушачью лапу, за римского папу"; колдун среди пней полоняет весну; и маячит дымком "Невидимка"; сюда же Она по заре опускается розовым шелком одежд. ...Мне кажется: знаю я место, где молча стояла "Она", "устремившая руки в зенит": на прицерковном лугу, заливном, около синего прудика, где в июле — кувшинки, которые мы собирали, перегиба¬ясь над прудиком, с риском упасть в студенистую воду; и кажется, что гора, над которой "Она" оживала, — вот та:

Ты живешь над высокой горой.

Гора та — за рощицей, где бывает закат, куда мчалися искры поэзии Блока...

Андрей Белый. Воспоминания об Александре Блоке

|  |

| Шахматово. Вид с веранды усадебного дома | Шахматово. Пруд |

Кузьма Петров-Водкин, уроженец волжского городка Хвалынска, получил свои первые "космические" впечатления на холмах, окружающих излучину огромной реки. Пейзаж этот действительно уникален – город окружает цепь из девяти белых холмов, возникших из донных отложений древнего моря.

|  |

| Хвалынск - родина К. Петрова-Водкина. Панорама | Хвалынск. Рассвет над Волгой |

Но теперь здесь, на холме, когда я падал наземь, передо мной мелькнуло совершенно новое впечатление от пейзажа, какого я еще никогда, кажется, не получал... я увидел землю как планету. Обрадованный новым космическим открытием, я стал повторять опыт боковыми движениями головы и варьировать приемы. Очертя глазами весь горизонт, воспринимая его целиком, я оказался на отрезке шара, причем шара полого, с обратной вогнутостью, - я очутился как бы в чаше, накрытой трехчетвертьшарием небесного свода. Неожиданная, совершенно новая сферичность обняла меня на этом затоновском холме. Самое головокружительное по захвату было то, что земля оказалась не горизонтальной и Волга держалась, не разливаясь на отвесных округлостях ее массива, и я сам не лежал, а как бы висел на земной стене.

Кузьма Петров-Водкин. Пространство Эвклида

Планетарные пейзажи были вновь открыты в Хвалынске ценителями творчества художника. И окрестные яблоневые сады воспринимаются теперь как ожившая картина Петрова-Водкина "Полдень".

|  |

| Хвалынск. Яблоневый сад | К. Петров-Водкин. Полдень. 1917 |

© Борис Соколов, текст и фото, 3.11.07

|

При использовании материалов активная ссылка на www.gardenhistory.ru обязательна.